イベントのブース設営は、思った以上に時間や労力がかかってしまい、集客につなげるのも難しい……そんなお悩みはありませんか?そこでおすすめなのが、誰でも簡単に設置でき、しかも大きな広告面で来場者の視線をしっかりと引きつけられる「ポップアップスタンド」です。本記事では、その基本的な特徴からメリット・デメリット、さらに展示会やセミナーでの効果的な活用事例まで、わかりやすく解説していきます。価格相場や選び方のポイントもお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

そもそもポップアップスタンドとは?特徴や他ツールとの違い

ここでは、ポップアップスタンドの基本的な特徴や構造、他の展示ツールとの違いについてわかりやすく解説します。

そもそもポップアップスタンドとは?基本構造や特徴

ポップアップスタンドとは、折りたたみ式の骨組み(フレーム)を広げ、そこにデザインを印刷した幕(スクリーン)を取り付けて使用する、大型のディスプレイツールのことです。「ポップアップ」という名前の通り、傘を開くように立体的な広告面を作り出せる手軽さが最大の特徴です。

基本構造は、軽量なアルミ製のフレームと、マジックテープなどで簡単に取り付けられるスクリーンで構成されています。使用しないときはフレームとスクリーンをコンパクトに折りたたむことができ、専用のキャリーケースに入れて手軽に持ち運べます。

なぜポップアップスタンドが選ばれる?他の展示ツールとの違いとは

イベントで使用されるディスプレイツールには様々な種類がありますが、なぜポップアップスタンドが多くの企業に選ばれるのでしょうか。

ポップアップスタンドは「大きな広告面による高い訴求力」と「専門業者を必要としない設営の手軽さ」を両立している点が大きな強みです。

バナースタンドやタペストリーよりも格段に大きな広告面でブースの顔となり、システムパネルのような大掛かりな施工をせずに華やかな空間を演出できるため、多くのイベントで選ばれています。

イベントで大活躍!集客におすすめの「ポップアップAバナー」とは

ポップアップスタンドには、壁面として使う大型タイプ以外にも、様々な種類があります。その中でも特に屋外イベントや店舗のプロモーションで注目されているのが「ポップアップAバナー」です。

ポップアップAバナーは、アドマクが提供するワンタッチで広がる自立型バナーで、展示会やイベント、スポーツ会場、屋外のウェルカムサインなど幅広い場面で活躍します。

従来の置き型看板は持ち運びや設置に手間がかかりましたが、収納バッグから取り出せば自動で開き、置くだけでワンタッチテントのように一瞬で設置が完了します。

形状はオーバル(楕円型)、サークル(丸型)、バーティカル(三面型)の3種類で防炎タイプもあり、安全基準が求められる会場でも安心です。スタジアムでは旗のように視界を遮らず宣伝でき、両面に異なるデザインを印刷することも可能です。

イベントで映える!ポップアップスタンドを使うメリット

ここでは、イベント出展においてポップアップスタンドを活用する3つのメリットを、具体的な利用シーンと合わせて解説します。

大きな広告面で来場者の視線をしっかりキャッチ

ポップアップスタンド最大のメリットは、その大きな広告面による圧倒的な訴求力です。広げると継ぎ目の少ない一枚の大きなグラフィックとなり、ブースの背景(バックパネル、バックボード)として世界観を効果的に演出できます。

遠くからでも視認性が高いため、多くのブースが立ち並ぶ展示会場でも来場者の目に留まりやすく、強力なアイキャッチとして機能します。

また、魅力的なデザインはフォトスポットとしても活用でき、来場者がSNSで発信することによる二次的な宣伝効果も期待できるでしょう。

軽量&コンパクトで持ち運びも設営もスムーズ

「設営や撤収に手間がかかるのでは?」と心配されるかもしれませんが、ポップアップスタンドはその手軽さも魅力です。工具を一切使わずに、専門知識のないスタッフでも短時間での組み立てが可能です。

収納時は非常にコンパクトになり、専用の収納バッグ等に入れて手軽に持ち運べます。設営・撤収にかかる時間を大幅に短縮できるため、人件費の削減にも繋がります。

繰り返し使えてコストパフォーマンスが高い

ポップアップスタンドは、一度購入すれば繰り返し使用できるため、長期的に見ると非常にコストパフォーマンスに優れたツールです。

丈夫な本体フレームはそのままに、イベントのテーマやプロモーション内容に合わせてグラフィック(幕)だけを交換することができます。

毎回ポスターやパネルを製作する場合と比較して、2回目以降のコストを大幅に削減できます。展示会や合同説明会、セミナーなど、様々なシーンで使い回せる汎用性の高さも大きなメリットです。

導入前に知っておきたい!ポップアップスタンドのデメリットと対策

手軽で便利なポップアップスタンドですが、導入前に知っておくべき注意点もいくつか存在します。デメリットと対策を事前に把握し、イベント当日に慌てることのないよう万全の準備を整えましょう。

風の強い場所には不向き

ポップアップスタンドは軽量でコンパクトな点が魅力ですが、その軽さゆえに風の影響を受けやすいというデメリットがあります。特に屋外イベントや、大型施設の搬入口近くなど風が通り抜けやすい場所では、転倒のリスクがあるため注意が必要です。

強風対策を怠ると、スタンドが倒れて破損したり、来場者に危険が及んだりする可能性も考えられます。以下の対策を参考に、安全な設置を心がけましょう。

| 対策方法 | 具体的な内容 |

| ウェイト(重り)を置く | スタンドの脚部にサンドバッグや注水式のウォーターウェイトなどを設置し、重心を安定させます。屋内でも人の往来が多い場所では、接触による転倒防止に有効です。 |

| ペグで固定する | 地面が土や芝生のアウトドアイベントであれば、ペグを使ってスタンドの脚部を地面に直接固定する方法が効果的です。 |

| 設置場所を工夫する | 風の通り道を避け、建物の壁際や他の什器の近くなど、風の影響を受けにくい場所に設置します。 |

初期費用が他のツールより高い場合がある

ポスターを貼り出すだけのパネルや、簡易的なXバナースタンド、タペストリーなどと比較すると、ポップアップスタンドは本体フレームの構造がしっかりしている分、初期費用が高くなる傾向にあります。

一度きりのイベントのために高額な費用をかけることに躊躇するかもしれませんが、長期的な視点や活用方法を工夫することで、コスト面の課題は解決できます。

| 対策方法 | 具体的な内容 |

| 繰り返し利用で費用対効果を高める | 耐久性が高く、何度も設営・撤収を繰り返せるため、複数のイベントで活用すれば1回あたりのコストは安くなります。長期的に見れば、毎回ポスターやパネルを作成するより経済的です。 |

| レンタルサービスを活用する | 使用頻度が低い場合や、試しに使ってみたい場合は、レンタルサービスを利用するのも一つの手です。購入するよりも費用を抑えて導入できます。 |

| メディア(印刷面)のみ交換する | 多くのポップアップスタンドは、本体フレームを再利用し、メディア(印刷された布や幕)だけを交換できます。イベント内容に合わせてデザインを変更する際も、メディアの印刷費用だけで済むため経済的です。 |

【事例で解説】イベントでのポップアップスタンドの効果的な使い方

ここでは、具体的なイベントシーンごとに、ポップアップスタンドを効果的に活用する事例とポイントを解説します。

展示会や合同説明会での活用

多くの企業がブースを連ねる展示会や合同説明会では、いかに来場者の目を引き、自社ブースへ足を運んでもらうかが成功の鍵です。

ポップアップスタンドは、ブースの「顔」として、遠くにいる来場者にも企業や製品の魅力をアピールする重要な役割を果たします。ブースの壁面に沿って設置することで、限られた空間を最大限に活用し、ブース全体に統一感とインパクトを与えることができます。

企業ロゴやキャッチコピーを大きく配置すれば、ブースの認知度向上に直結します。

| 活用シーン | 目的とデザインのポイント |

| ブースの背景(壁面)として | ブランドカラーやロゴを基調としたデザインで、ブース全体の世界観を演出します。来場者に信頼感と専門性を印象づけます。 |

| 製品・サービスの紹介パネルとして | 主力製品やサービスのイメージ画像を大きく印刷し、何を取り扱っているブースなのかを視覚的に伝えます。文字情報は最小限に抑え、ビジュアルで訴求するのがコツです。 |

セミナーや記者会見での活用

セミナーや記者会見、オンラインでのウェビナーなどでは、登壇者の背景に設置する「バックパネル(バックボード)」としてポップアップスタンドが活躍します。

イベントのタイトルや企業ロゴ、スポンサーロゴなどを繰り返し配置した市松模様のデザインが一般的です。これにより、どの角度から写真や映像を撮影されてもロゴが映り込み、メディア露出の際の宣伝効果を高めます。

また、しっかりとした背景があることで、イベント全体の公式感や信頼性を向上させる効果も期待できます。

| 活用シーン | 目的とデザインのポイント |

| 登壇者の背景として | イベント名や企業ロゴを繰り返し配置したデザイン(市松模様)が定番です。写真や映像に残ることを意識し、ブランディング効果を最大化します。 |

| オンライン配信(ウェビナー)の背景として | バーチャル背景にはないリアルな存在感で、プロフェッショナルな印象を与えます。照明が反射しにくいマットな生地を選ぶと、映像がきれいに映ります。 |

商業施設でのプロモーションイベントでの活用

商業施設や店舗前など、不特定多数の人が行き交う場所でのプロモーションイベントでは、瞬時に興味を引く「アイキャッチ」が不可欠です。

ポップアップスタンドの大きな広告面を活かし、新商品やキャンペーンの魅力をダイナミックに伝えましょう。また、フォトスポットとして活用するのも効果的です。

来場者が思わず写真を撮りたくなるようなデザインにすれば、SNSでの拡散が期待でき、広告費をかけずに認知を広げるチャンスが生まれます。季節のイベント装飾としても手軽に雰囲気を盛り上げることができます。

| 活用シーン | 目的とデザインのポイント |

| キャンペーンや新商品の告知として | シズル感のある大きな商品写真や、キャンペーンのメリットが一目でわかるキャッチコピーで通行人の足を止め、イベントスペースへ誘導します。 |

| フォトスポットとして | イベントのテーマに合わせたキャラクターやおしゃれな背景をデザインします。ハッシュタグを記載しておけば、SNSでの投稿を促しやすくなります。 |

Q&A|イベントのポップアップスタンドに関するよくある質問

イベントでポップアップスタンドの導入を検討する際によく寄せられる質問をまとめました。価格相場やサイズ選び、メンテナンス方法など、気になる疑問を解決します。

ポップアップスタンドの価格相場はどれくらい?

ポップアップスタンドの価格は、サイズ、形状(ストレートかカーブか)、印刷メディアの有無、照明などのオプションによって大きく変動します。ここでは、一般的な製品の価格相場を「本体+印刷セット」の場合でご紹介します。

| 種類 | 一般的なサイズ(横幅) | 価格相場(税込) | 特徴 |

| バックパネル(ストレート/カーブ) | 約2.2m~3m | 80,000円~200,000円 | 展示会ブースの背景壁面や記者会見のバックボードとして定番。インパクトが大きい。 |

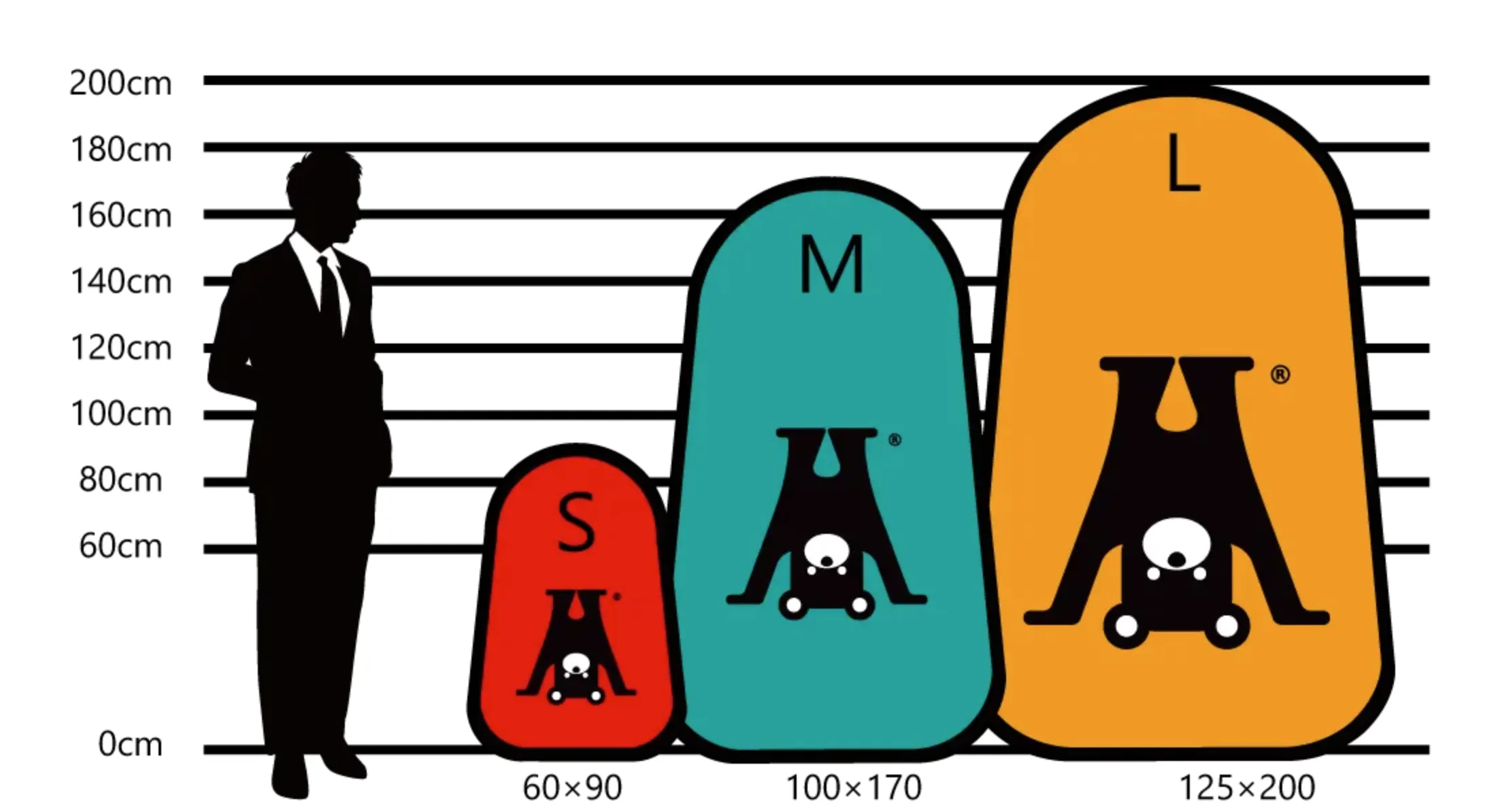

| ポップアップAバナー | 約1.2m~2m | 7,640円~23,120円 | 軽量で設置が非常に簡単。屋外のスポーツイベントや商業施設のプロモーションで人気。 |

| タワー型 | 約0.5m~0.8m | 50,000円~100,000円 | 縦長の形状で省スペース。ブースの角や通路沿いに設置してアイキャッチとして活用できる。 |

上記はあくまで目安です。より安価な海外製品や、高画質印刷・防炎加工などを施した高価な製品もあります。また、短期間の利用であればレンタルサービスを検討するのも一つの方法です。

展示会場の規格ブース(3m × 3m)に収めるにはどのサイズがおすすめ?

日本の展示会で最も一般的な規格ブース(1小間:横3m × 奥行3m × 高さ2.7m)に設置する場合、用途に合わせたサイズ選びが重要です。

壁面として使用する場合

ブースの奥の壁面全体を広告面として活用したい場合は、横幅が3m弱の製品がおすすめです。一般的に「3×4(コマ)」や「3×5(コマ)」と呼ばれるサイズが該当します。具体的には、横幅が2,800mm~3,000mm程度のものがブースにぴったり収まり、迫力のある空間を演出できます。ただし、両隣のブースとの境界を明確にするため、実際のブース内寸より少し小さいサイズを選ぶのが一般的です。高さは展示会の規定(通常2.7m)を超えないよう注意しましょう。

アイキャッチとして部分的に使用する場合

ブース内に商談スペースや他の展示物を置く場合は、少し小さめのサイズを選ぶと圧迫感なく設置できます。「3×3(コマ)」(横幅 約2,260mm)サイズのバックパネルを中央に置き、両脇にテーブルや椅子を配置するレイアウトが人気です。また、ポップアップAバナーやタワー型をブースの前面や通路側に設置し、来場者の注意を引くアイキャッチとして使うのも効果的です。

使用後に汚れたときのクリーニングやメンテナンス方法は?

ポップアップスタンドを繰り返し長く使うためには、適切なメンテナンスと保管が欠かせません。特に汚れやすい印刷メディア(布)のお手入れ方法をご紹介します。

メディア(布)のクリーニング方法

多くのポップアップスタンドで使われているポリエステル系の布は、比較的お手入れが簡単です。ただし、洗濯機の使用は色落ちやシワ、生地の傷みの原因となるため避けてください。

- 軽い汚れ(ホコリ、手垢など): 乾いた布や、水を固く絞ったきれいな布で優しく拭き取ってください。

- 部分的なシミ: 水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、軽く叩くようにして汚れを落とします。その後、洗剤が残らないように水拭きし、最後に乾拭きで仕上げます。

- 注意点: シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、変色やインク剥がれの原因になるため絶対に使用しないでください。

保管方法

イベント終了後は、メディアとフレームをきれいにし、しっかり乾燥させてから専用の収納ケースに保管してください。湿気が残ったまま収納すると、カビや臭いの原因になります。また、フレームにメディアを取り付けたまま折りたたむタイプの製品でも、長期間使用しない場合はメディアを取り外して保管する方がシワや生地の伸びを防げます。直射日光が当たらず、湿気の少ない場所で保管するのが理想です。

まとめ

アドマクではオリジナル横断幕・懸垂幕・垂れ幕のデザイン制作を承っております。ご利用用途やサイズから費用を自動見積もりをすることもできますので、ぜひご確認ください!